В середине месяца Кустодиев узнает, что его экзаменационная работа одобрена комиссией. На родину, в Астрахань, летит ликующее письмо: «Ура, ура, ура! Добродетель наказана, порок торжествует! Я принят!..»

Взрыв радости сменяется спокойно-рассудительным тоном: «Теперь мне предстоит работать, и много работать, чтобы удержаться и не ударить лицом в грязь. Ведь экзамен был только первый. Затем будет испытательный период, который протянется до 1-го января. И если в это время получишь удовлетворительные номера за работы, то останешься, а если нет, то к первому января попросят удалиться…»[25]

Дома все радовались успеху Бориса, и сестра Катя пишет: «Вчера, Боря, получили твою “уру”; ты не можешь себе представить, как мы все рады…»[26] Но через несколько дней Катя считает нужным сообщить брату: «Мама тебе говорит, чтобы ты не очень восхищался натурщицами — это опасно»[27].

Теперь, когда сделан серьезный шаг к получению высшего художественного образования, можно надеяться, что и строгий дядюшка Степан Лукич сменит гнев на милость. Борис знает, что дядя вспыльчив, но долго обиды на сердце не держит. Приятная весть об успехе племянника наверняка вернет его расположение. Так в конце концов и произошло.

На вступительный экзамен, который выдержал Кустодиев, можно взглянуть другими глазами — члена приемной комиссии И. Е. Репина. Через два года, в такую же страдную пору, он пишет своему постоянному корреспонденту А. А. Куренному: «Послезавтра начнутся приемные экзамены в Академию… Разумеется, мы будем резать без милосердия — выбирать по конкурсу только самых даровитых и подготовленных. Но зато совесть наша будет чиста. Да и народным гениям не будет захлопнута дверь в Академию. Пусть знает вся Россия, что раз в году ее таланты могут являться сюда и показать свои художественные силы, и их примут, если они того стоят»[28].

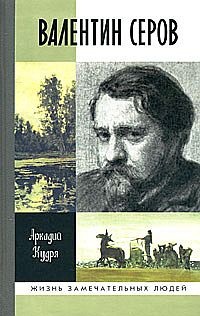

На преподавательскую работу Илья Ефимович Репин был приглашен сравнительно недавно, когда незадолго до кончины Александра III началась предпринятая по инициативе императора реформа Академии художеств. Сохранились свидетельства, что в последние годы жизни Александр III с большим удовольствием посещал выставки передвижников и ставил их искусство (особенно он любил Репина) выше живописи последователей академизма. Задумав реформу художественного образования, император заявил только что назначенному вице-президентом Академии художеств археологу и нумизмату И. И. Толстому: «Выгнать всех, передвижников позвать!»

Среди гонимых профессоров прежней академии оказался и самый заслуженный из них — П. П. Чистяков, у которого учились Репин, Поленов, Врубель, Серов… За ним оставили лишь руководство мозаичным отделением.

Борьба с академической рутиной выразилась, в частности, в том, что вместо прежних классов с дежурными профессорами были учреждены мастерские под постоянным руководством ведущих педагогов новой академии. Ими стали помимо Репина видные мастера реалистической живописи — В. Е. Маковский, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, П. О. Ковалевский…

Но в мастерские Высшего художественного училища попадали не сразу. Начинать предстояло с двухгодичного курса в общих классах рисования с натуры, а там преподавали художники не столь именитые, как руководители мастерских.

Вспоминая о годах учебы, художник и музейный деятель Петр Нерадовский, поступивший в академию одновременно с Кустодиевым, в 1896 году, не находил особо теплых слов о преподавателях натурного класса В. Е. Савинском и И. И. Творожникове: «Их преподавание ограничивалось почти только замечаниями во время обхода, при этом Василий Евменович делал замечания об ошибках в рисунке, а Иван Иванович говорил о колорите»[29]. Но и советы насчет колорита были, по словам Нерадовского, весьма лаконичны и однообразны, сводились к таким замечаниям: «…здесь надо посеребристее» или «позолотистее».

Сам же Кустодиев, вспоминая Творожникова, впоследствии говорил, что тот все хвалил и любимым его словечком было «Чемоданисто!». Но тайный смысл этой реплики Борису Михайловичу, как, вероятно, и другим ученикам, остался недоступен.

По мнению Нерадовского, Савинский был одним из прилежнейших последователей Чистякова и «собаку съел» на рисунках с человеческой фигуры, но не более того. Уроков его не любили, и, заслышав в коридоре характерные шаги, ученики торопились скрыться из класса куда-нибудь подальше. Борис Кустодиев вскоре нашел для себя более полезное, как ему казалось, занятие — в богатейшей библиотеке Академии художеств он благоговейно изучал альбомы с работами мастеров мирового искусства.

Продуктивными оказались занятия в анатомическом классе, которые вел строгий и требовательный профессор Гуго Романович Залеман.

Сообщая в письме сестре Кате о своих успехах, Борис пишет, что его можно поздравить, — получил высший, 1-й разряд за эскиз с изображением группы беседующих художников, и тут же чистосердечно признается, что на лекции по истории искусств ходить не хочется: «…могут нагнать на человека самую огромную меланхолию»[30].

В свободное время на Казанской улице, в квартире дядюшки Степана Лукича, Борис иной раз развлекает себя музыкой, играет на рояле из «Евгения Онегина», «Русалки», «Демона». Любовь к музыке и весьма неплохое знание ее — от матушки, Екатерины Прохоровны.

Как и надеялся Борис, после поступления в академию отношения с дядюшкой вновь наладились, и в письме матери он сообщает: «…дядя со мной хорошо. Недавно даже говорил, что я могу выписывать “Историю искусств» Гнедича”[31].

Постепенно академист Кустодиев втягивается в культурную жизнь столицы. Им даже овладевает, как он сам пишет родным, «мания музыкально-театральная», и он готов шесть часов простоять в очереди в театральную кассу, чтобы приобрести билеты подешевле на «Дубровского», «Ромео и Джульетту», «Травиату», «Конька-Горбунка». Но уже холодно, январь, и одет он не так тепло, чтобы вынести многочасовое стояние на морозе без нежелательных последствий. В результате — сильный кашель и боль в горле, о чем со смущением сообщает домой.

В ответ на эти признания матушка, и ранее выражавшая опасения по поводу слабого здоровья Бориса и призывавшая сына беречь себя, считает нужным дать ему взбучку: «…хочу ругаться с тобой по поводу твоего доставания театральных билетов. Если ты не хочешь поберечь свое здоровье для себя и для твоего искусства, то можно было бы поберечь его для меня наконец». И заключает ворчливым упреком: «Да разве с тобой пиво сваришь!»[32]