за стол переговоров напротив литовских послов.

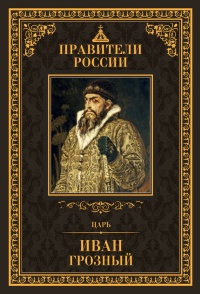

Ходкевич, крепкий литвин с бритой головой и длинными висячими усами, начал бить едва ли не в лоб – Литва предлагала сохранить России завоеванные ею в Ливонии земли и совместными их усилиями выбить оттуда шведов, разделив потом меж собой отобранные у них территории. Басманов и Захарьин выслушали условия Литвы и выдвинули свои, а вернее, условия Иоанна – Москва готова отказаться от Курляндии и части полоцких земель взамен на всю территорию Ливонии и Двинские земли.

– В особенности наш государь хочет заполучить Ригу, – заключил Басманов. Литовские послы, возмущаясь, ушли на совещание. Рига – это торговый путь в Европу, от которого в большей степени пополнялась литовская казна, и его потеря была немыслимой. Такие жесткие условия не устроят их, это понимали переговорщики и сам царь, но Иоанн считал, что это ему на руку – ежели Литва просит мира, значит, она слаба, и значит, у нее можно отобрать всё!

Переговоры продолжились на другой день, и Ходкевич от имени литовского посольства доложил, что с такими условиями они согласиться не смогут, но надеются, что государь и великий князь Иоанн Васильевич поможет Литве выбить из Ливонии шведов. И, возможно, если бы только царь согласился на это, Швеция не превратилась бы в следующем веке в одну из сильнейших и ведущих держав, с которой еще так долго и так упорно придется биться России. Не было бы кровопролитных боев под Нарвой, Смоленском, Полтавой, у Лесной…

Но у колеса истории своя дорога…

Переговоры зашли в тупик, и вскоре неожиданно для всех Иоанн решил озвучить условия мира литовцев перед своими подданными, дабы они и приняли решение – продолжать войну или же нет.

Июнь в Москве был жарким, город тонул в мареве, опасались новых пожаров, поэтому соломенные крыши домов поливали холодной водой. Все меньше горожане выходили на улицы. За Кремлем у реки паслись изможденные от жары коровы.

В это время в душных палатах, где витал тяжелый дух мужского пота, началось заседание в присутствии высшего духовенства и Боярской думы, на которое также было приглашено около трехсот дьяков, торговых и служилых людей. Опричные дети боярские и бояре в соборе не участвовали, и Земской думой сей шаг государев был определен как его попытка улучшить свои отношения с земством.

Едва ли не единогласно решили, что следует продолжать войну. Речи участников, в которых они клялись «головы и животы свои за государя класть», были старательно записаны дьяками, а после скреплены подписями духовенства и членов Боярской думы.

– За англицкие сукна в Нарве воевать далее будем, тьфу, – проворчал кто-то из бояр за спиной Ивана Петровича Челяднина. Сам же он, украдкой утерев потное чело, с невозмутимым видом поставил свою подпись и уступил место следующему. Встретился глазами с восседавшим среди духовенства Германом, на которого он понадеялся и проиграл. Герман поймал его взгляд, но боярин, отвернувшись тут же, продолжил шаг к своему месту.

Среди думцев был и Никита Романович Захарьин. Все чаще он появлялся на различных приемах и переговорах, все чаще Челяднин привлекал родича к управлению земской части государства. И сейчас он не отходил от старого боярина.

– Духовенство возмущено тем, что Герман изгнан с митрополичьего двора и находится под стражей, – молвил тихо Иван Петрович, – видимо, государь всеми силами пытается уладить распри с церковью, потому позволил ему быть здесь.

– Старик просится обратно в Казань, – с сожалением проговорил Никита Романович, – едва ли государь его отпустит…

– Не отпустит. С ним дело кончено, – посох боярина стучал медленно и равномерно через каждый его шаг, – но совет епископов уже выбрал нового кандидата, осталось объявить об этом и вызвать его в Москву…

– Согласится ли государь?

– Согласится! – с улыбкой протянул Челяднин. – Сейчас он пытается со всеми примириться. Со знатью, ибо начал возвращать мелким княжатам их разоренные владения, некоторым позволил вернуться из казанской ссылки. Только вот непонятно, как они смогут восстановить свое порушенное хозяйство, будучи лишенными средств к существованию? Непонятно… Собор сей собран по той же причине – позволил служилым людям и знати поучаствовать в судьбе государства. С церковью государь тоже не станет ссориться и согласится с епископами… и с нами…

– Это какой-то особенный человек? – осторожно и шепотом спросил Никита Романович. Иван Петрович снова усмехнулся и остановился – дошел до своего места на боярской скамье. Взглянув пристально в глаза собеседнику, невольно подумал о том, что давно лишен этих искр во взгляде, этой молодой удали, смелости и силы. Старость подкралась стремительно, вот и жизнь прошла. Нужно больше времени и сил, дабы сокрушить опричнину, спасти державу.

– Время покажет, Никита Романович, – ответил он и, поправив полы шитой золотыми нитками и украшенной камнями ферязи, кряхтя, опустился на скамью.

Пыль от возков и лошадиных ног, густая и вязкая, еще долго стояла над дорогой, по которой уезжало из Москвы литовское посольство. Уезжало ни с чем. Война продолжалась…

* * *

Тем временем укреплялись южные границы – строилась Засечная черта, линия укреплений, тянущаяся через все окрестные южные города-крепости. Меж ними непреодолимой преградой в ряд на многие версты лежали срубленные деревья, верхушкой и ветвями смотревшие во вражью сторону. Засеки чередовались с озерами, болотами и пологими оврагами – препятствиями, уготованными самой природой. Рабочие и беглые холопы с клеймеными лбами копали рвы, насыпали валы, вбивали в землю надолбы, ставили частокол и остроги.

Каждая засека охватывала определенную территорию. Ряжская засека защищала Муравский шлях, главную и прямую дорогу на Москву. Здесь и работал бывший слуга Адашевых, старик Мефодий.

Сухой и горячий ветер дул оттуда, где тянулась за окоем бескрайняя степь, покрытая густой, выжженной солнцем травой. Вот оно, Дикое поле. Мефодий, опершись о секиру, с задумчивостью глядел на эту бескрайнюю мертвую землю, откуда издревле сюда приходили лишь горе и смерть. Солнце нещадно пекло спину…

– Мефодий, ты чаго встал? – донеслось до его уха, и он обернулся. Мужики с черными от пыли телами, истекая потом, вкапывали в ров заостренные колья.

– Устал? – усмехнулся один молодой парень и сплюнул себе под ноги. Мефодий не ответил, схватился мозолистыми руками за древко секиры и спустился с насыпи к мужикам. Мельком глянул, как вдалеке клейменые беглые холопы вбивали широкие надолбы – препятствие для татарской конницы…

Два года он, убитый горем, скитался по монастырям, продал коня и саблю, дабы было чем питаться. Затем надолго остался в Болховском монастыре, помогал братии по хозяйству, работая за еду. Иной раз мыслил совершить постриг, но что-то останавливало его. И он понимал что. Великая ненависть