теперь всегда с подвязанной щекой ходит.

– Зубы замучили, – жалуется мне. – А слышать еще хуже стала.

Ходит теперь моя Машутка в темных платьях, как старушечка, а ведь мы с ней однолетки. За юбку Машутки держатся детишки. Один, два, три.

– Сколько их еще у тебя? – спрашиваю.

– Пять штук, – и застенчиво улыбается и путается, то Надёжей меня назовет, то Надей Васильевной.

Зову ее к себе и советую называть меня так же, как раньше, Надёжей.

А чаще других я бываю у брата и у Потапа Антоныча, благо что его хата рядом.

Потап Антоныч оженил внука Семена и уже правнучка есть. Настя, жена Семена, статная и румяная молодайка со смелой улыбкой, а зубы что кипень. И когда несет она коромысло с тяжелыми ведрами, будто у нее перышко на плечах. А поступь у Насти под стать царице.

Потап Антоныч не наглядится на нее:

– Во какая, во святой час, молодайка у меня стала, а то чуть не кончилась.

Он мне рассказал, что Настю под венцом испортили и в один год она высохла. Доктора не помогли, и повезли Настю за тридцать верст от Винникова к знахарке. Та и вылечила ее, выгнала порчу. Три ночи знахарка шептала на воду и молилась. А как выпрыгнул нечистый, ахнула Настя и без памяти грохнулась оземь, но поутру встала веселая и здоровая.

– А теперь, вишь, какая краля у меня ходит, – радовался Потап Антоныч.

Вокруг дедушки Потапа шумит теперь детвора. Так много ребят, что я и не знаю, какие внуки Потапа, а какие мои племянники.

– Сколько у тебя, Николай? – спрашиваю я брата. – Я счет им потеряла.

– Да столько же, сколько у отца Николая. Я с ним наперегонки иду, – шутит брат. – Своей Параше я настрого приказал от попадьи не отставать, а она, дура, в один год возьми да отстань. Хорошо, что на другой год двойню родила. Теперь сравнялись. По девяти штук у нас. Поровну.

Двойня Николая была славными молодцами. Похожи друг на друга так, что если бы не разные ленточки на рубашках, и различить нельзя, неразлучны, любят друг друга. Если обидеть одного, другой плачет, будто и ему обида. Если спросить одного, как зовут, сразу отвечают два голоса:

– Я Жахарь. Я Штепан.

Проведав, что у меня можно полакомиться, детишки повадились ко мне. Мальчонки за конфетками, а девочки и за конфетками, и за лентами для косичек.

Из любви к ребятам я с удовольствием приняла на себя попечительство в нашей церковно-приходской школе. Мне было приятно что-либо сделать для односельчан. Когда на Морозовском околотке сгорело семь хат и заголосили погорельцы, высохли их слезы после моего концерта, данного в Курске, им в помощь.

Разве много надобно мужику, чтобы был он счастлив? Есть у него изба новая, корова да лошадь, вот и счастлив мужик.

* * *

В Винникове с особым нетерпением ждала я свой любимый зеленый праздник – Троицу.

Прошло много лет с той поры, как маленькая Дёжка проводила здесь Троицын день.

И вот загудел с нашей старой колокольни новый колокол. Исполнилось давнишнее желание прихожан сменить дребезжащий колокол на новый, и мне посчастливилось осуществить эту мечту мужиков.

Хорошо в нашей старой церкви. Все тут по-прежнему. И я стою на том же месте, где всегда стояла с матерью, у правого клироса, против Авраама, приносящего в жертву своего сына. А золотой над ним луч, который некогда грозил упасть, теперь, по милости нового ктитора, в исправности.

Внизу, под Авраамом жертвоприносящим, большой образ Троицы, в тяжелом серебре. Сегодня, как и тогда, он утопает в цветах, и жарко пылает пред ним костер мужицких свечей. Что-то детское светится в глазах мужиков, когда они ставят свечи и молятся с такой верой, будто кусочек своего сердца зажигают пред образом Троицы.

Нигде я не чувствовала этот праздник так ярко и полно, как в Винникове. Тут разливается всюду зеленая Троица, светится в глазах стариков и молодых, пахнет ситцем, кумачом, дегтем, алеет в лентах девичьей косы, в венках на детских головенках, шумит в березах белоствольных, в связках сорванных пионов. Здесь всюду праздник, и ликует весь простор зеленый, ликует хоровод веселый, звенит лихой каблук саянки в паневе-кичке золотой, и пляшут бисерные кисти над черной бровью молодайки. Вот где праздник, вот где ликованье.

Гостеприимные винниковцы угощали меня молодым красным квасом, потчевали лапшой и солониной, а тем временем молодой художник Д. Мельников, гостивший у меня, не пивши и не евши, целый день носился с холстами, набрасывая этюды. Эдмунд Мячеславович Плевицкий любовался плясками и хороводами «с точки зрения балетмейстера», а мой аккомпаниатор А.М. Зарема, прикрывши лысину соломенной шляпой, приударял за молодыми саянками, одаривая их пряниками, орехами и всякими сластями.

Вечером мы собирались на маленькой нашей террасе и делились впечатлениями. Все были в восторге, и мое винниковское сердце наполнялось гордостью.

* * *

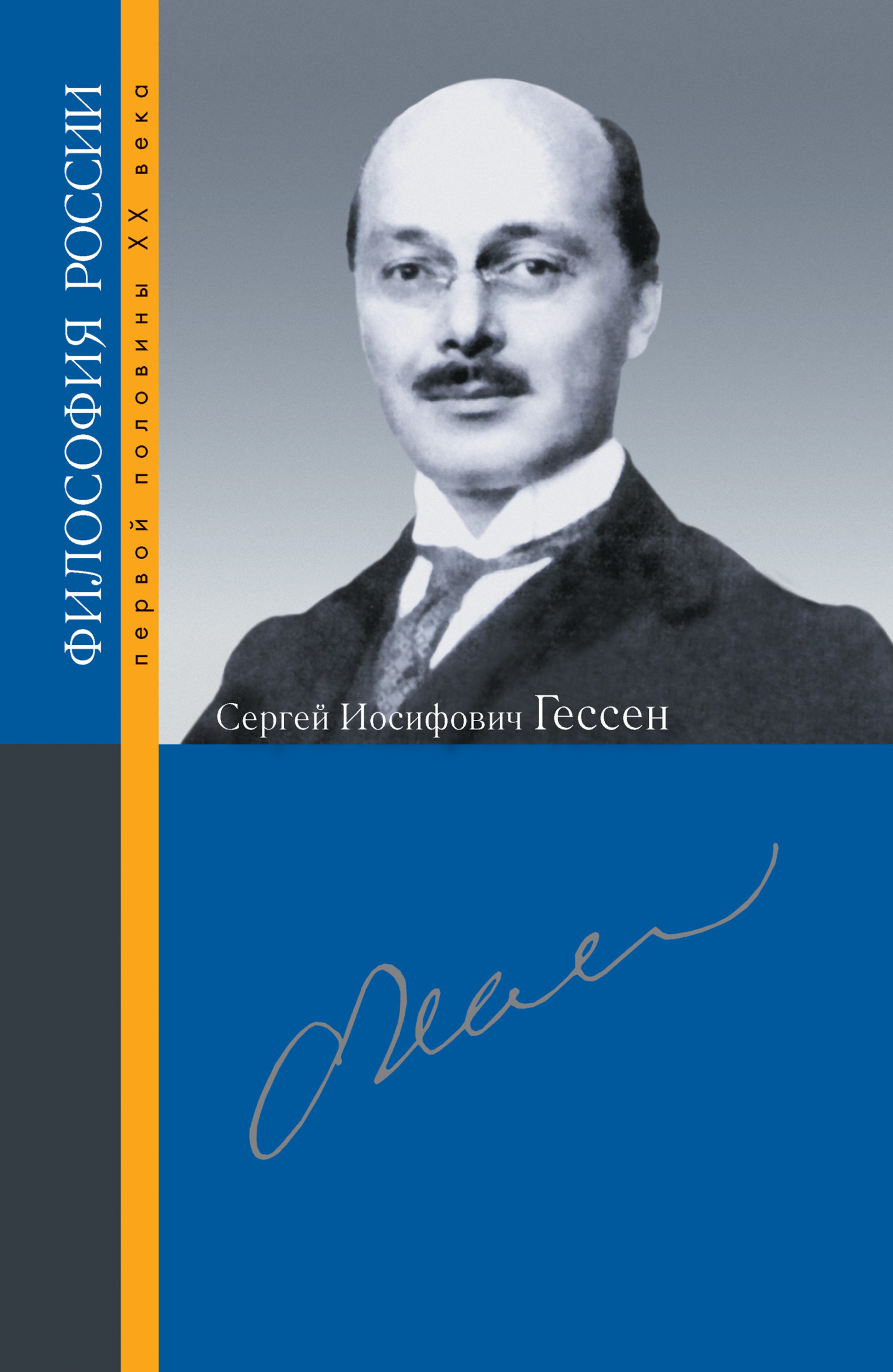

Однажды моя матушка разглядывала этюды Д. Мельникова, и попалась ей на глаза выпавшая из папки карикатура, сделанная на меня Мельниковым для «Солнца России».

Мать рассматривала ее долго, потом откашлялась и исподволь стала пенять художнику:

– Ты, деточка, Митя, труд любишь, што и говорить, все глазки портишь, без устали на все прижмурившись глядишь, а путного из тебя ничего не выйдет, как я посмотрю. Ведь Надичка у меня краля, а ты из нее страху подобно, что сотворил. Ты лучше людей перестань мулевать, а снимай лошадей. Ты хорошо их выписываешь. Вон, как живые по пари не ходят.

Мать указала на стену, где висело полотно Мельникова. Я подобрала его карикатуру и засмеялась.

– А ты еще смеешься, – рассердилась на меня мать. – Ведь на этакую картину и глядеть тошно, а вам смех.

Мы объяснили, что это шутка, и мать немного успокоилась, но все же советовала художнику лучше писать «всурьез, а портить личности даже в шутку не след».

Отшумел веселый сенокос. Помню, в августе мне прислали граммофон. Бабы, видевшие его впервые, пришли в смятение, заглядывали в трубу, бегали вокруг и не знали, танцевать ли им под эту штуку, в которую «должно, сам лукавый забрался», или, перекрестясь, бежать без оглядки. Но где лукавый замешан, там и пляскам начало. Когда граммофон огласил мой милый лес Мороскин, в сумерки из деревни потянулись парни и девки, и старики от них не отставали. Располагалась также под дубками, березочками и винниковская интеллигенция: учитель, псаломщик, даже голова нашего нелюдима-дьякона иногда выглядывала где-нибудь из лопухов.

Гуляли к нам и поп с красивой попадьей, больше по воскресным дням, так как отец Николай, хотя