а предприниматели со всей Америки съезжались в Нью-Йорк, чтобы воспользоваться денежным рынком.

Для старой гвардии Нью-Йорка ситуация была тревожной. Джордж Темплтон Стронг, дневниковый писатель того времени, сетовал на «богатых нефтью никудышников» из других городов, которые вторглись в город[10] , и писал

Как упал Нью-Йорк за последние сорок лет! Его интеллект и культура были размыты и захлестнуты огромным потоком материального богатства... Мужчины, чьи банковские счета — это все, на что они опираются в вопросах социального положения и влияния. Что касается их дам, то не многие из тех, кто ехал в самых роскошных экипажах, с ливрейными слугами, выглядели так, как будто несколько лет назад они могли быть поварами или горничными.

Дамы в шикарных костюмах и мужчины с растущими банковскими счетами, казалось, не заботились о том, что важно для таких людей, как г-н Стронг. Они, похоже, считали «фон» ненужным. Как сказала героиня пьесы «Мода» миссис Тиффани, бывшая мельничиха, чей муж добывал нефть: «Забудьте, кем мы были, достаточно помнить, что мы из верхних десяти тысяч».

Центральный парк был вырублен в центре Манхэттена в 1856 г.; если бы этот шаг задержался хотя бы на десять лет, парка, возможно, вообще не было бы — земля стала бы слишком ценной. Теперь извилистые дороги парка превратились в аллеи, по которым каждый день после обеда проходили ритуальные шествия дам на зависть и восхищение всего мира. По уздечным дорожкам парка стало модно ездить верхом, хотя одна мисс Кинг жаловалась, что на нее «неодобрительно смотрят» из окон Union Club, когда она проезжает мимо на своем маленьком пони-фаэтоне. Такие мужчины, как Теодор Рузвельт и ДеЛанси Кейн, использовали парк для демонстрации своих щегольских карет с четырьмя ручками.

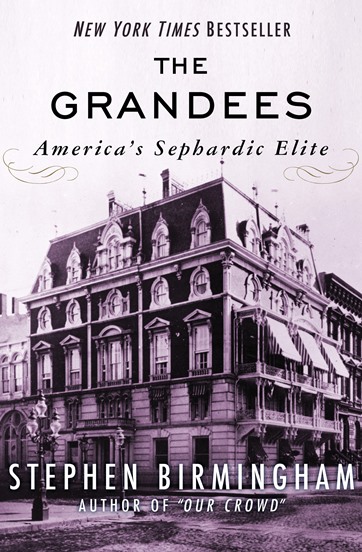

Общество по-прежнему жило гораздо ниже парка, в нижней части Пятой авеню, и Уорд Макалистер заявил, что он не может «управлять обществом» севернее Пятидесятой улицы (парк начинался от Пятьдесят девятой). Однако вдоль нижней Пятой улицы особняки Асторов, Вандербильтов, Веббов, Джеев, Рузвельтов, Морганов, Моррисов, Ньюболдов и Рейнландцев представляли собой удивительную сказочную страну шпилей, башен, двускатных и минаретных замков в стилях, заимствованных из всех мест и эпох, которые только можно себе представить. Все это складывалось в «нью-йоркскую эстетику», и улица ослепляла посетителей. В нью-йоркских гостиных мебель Eastlake с вырезанными золочеными узорами сменялась венецианской готикой. Стильными декоративными элементами стали замысловатые вазы, наполненные кошачьими хвостами, японские веера, средневековые доспехи. В моде была вышивка, и тяжелые вышитые «броски» томно драпировались на бархатных креслах и диванах. В богатых пригородах — округ Вестчестер лидировал по шику — наступила эпоха чугунных газонных животных: оленей, лосей и собак породы сенбернар, которым отдавалось наибольшее предпочтение.

Это была эпоха, когда демонстрация богатства считалась вполне уместной. Модной нотой стала женская сорочка-рубашка «peek-a-boo», которая позволяла состоятельной даме вместе с дорогой одеждой демонстрировать немного себя. Формальность, даже чопорность, была характерна для всех светских приемов. Светские семьи одевались к обеду даже в одиночку. Еда была тяжелой, обильной, но не отличалась фантазией — блюда Августа Бельмонта были исключением, а семейные обеды из восьми блюд не вызывали удивления. Это была настолько ухоженная эпоха, что гостей, пришедших к Фрэнку Вандерлипу на ужин не в тот вечер, не предупреждали об их ошибке, а просто приглашали к привычному восьмиблюдному ужину. Ритуал визитной карточки стал настолько сложным, что лишь немногие могли запомнить все его правила, а большинству женщин приходилось держать в ридикюле маленькую инструкцию, чтобы знать, какой угол карточки следует повернуть вниз по тому или иному случаю и т.д. Символично, что на балу в честь принца Уэльского в 1860 году пол зала начал проваливаться под тяжестью собравшихся, и его пришлось спешно укреплять снизу.

Это было общество, которое также стремилось классифицировать себя, решать, кто есть кто, кто «важен», а кто нет. Личность Уорда Макалистера как нельзя лучше соответствовала этому новому отношению — возможно, он даже изобрел его. Макалистер решил, что в Нью-Йорке есть два важных элемента: «нобы», как он их называл, или старые семьи, у которых было больше положения, чем денег, и «мехи», новая богатая группа, которая «должна была развлекаться и быть умной», чтобы удержаться на плаву. Моррис или Ван Ренсселаер, другими словами, были дворянами. Вандербильт — дворянин. Макалистер решил, что из этих двух групп необходимо создать коалиционное общество, чтобы сформировать «неподвижный высший класс», который будет противостоять вторжению «спекулянтов, хамов, людей, у которых есть только деньги». Макалистер не уточнил, что к ним относятся люди, подобные селигманам, но подтекст был очевиден.

Формула Макалистера была не хуже других, и, поскольку обществу нужны формулы, чтобы убедить себя в своей значимости, она была принята. В объединенной группе Макалистера не было ни одного еврея[11], и стало ощущаться невысказанное чувство, что, хотя еврейских банкиров будут терпеть в финансовом сообществе Уолл-стрит, на Пятой авеню им не будут рады. Патрицианские сефардские семьи Нью-Йорка быстро заметили, что их имена также не были включены в коллекцию МакАлистера. Некоторые сефарды выразили облегчение по этому поводу. Но другие возмутились. Они обвиняли в новой исключительности поведение «громких, агрессивных, новых богатых немцев». Для сефардов немцы стали высокомерными и надменными «миссис Тиффани».

Общество еще могло не замечать немецких евреев, но деловые круги уже не могли. Селигманы были фактом жизни Уолл-стрит, а теперь появились Леманы. Несмотря на неудачи войны, Леманы быстро возродили свой хлопковый бизнес. Эмануэль вновь обосновался на Фултон-стрит, а Майер вместе со своим южным партнером, г-ном Дюрром, собрал компанию Lehman, Durr & Company в Монтгомери и одновременно открыл Lehman, Newgass & Company в Новом Орлеане (вместе со своим шурином, Бенджамином Ньюгассом), опять же за углом от Селигманов. Монтгомери был центром торговли хлопком между Алабамой, Джорджией и Пьемонтом, а Новый Орлеан обслуживал богатый регион Миссисипи и Луизианы. В 1866 году почти треть хлопка, отправляемого из американских портов, проходила через порт Нового Орлеана, а в инфляционный послевоенный период хлопок взлетел до небывалой цены в пятьдесят центов за фунт. Но Нью-Йорк по-прежнему оставался денежной столицей хлопка, и в 1868 г. Майер Леман решил присоединиться к своему брату, оставив Ньюгасса и Дюрра заниматься делами на Юге. Компания Lehman Brothers заняла новый офис на Перл-стрит, недалеко от Ганновер-сквер, центра торговли хлопком.

Было замечено то, что раньше не бросалось в глаза: братья выглядели почти одинаково: светлые глаза, полные бороды, высокие лбы. Эффект близнецов создавал впечатление, что один Леман находится сразу в нескольких местах, а за их подпрыгивание, жизнерадостность и добродушие они вскоре получили причудливое прозвище