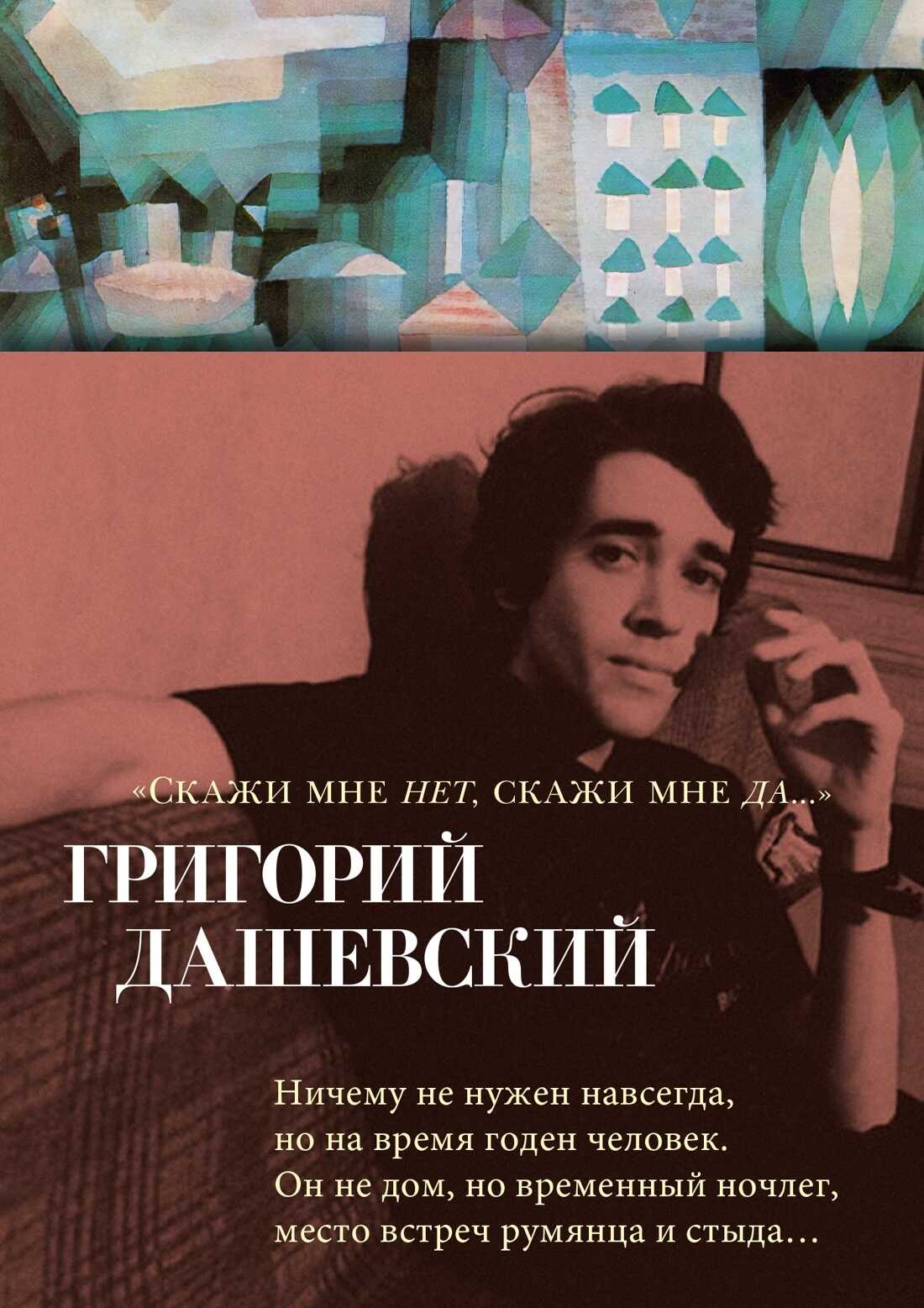

Книга Скажи мне нет, скажи мне да… - Григорий Михайлович Дашевский

- Жанр: Книги / Разная литература

- Автор: Григорий Михайлович Дашевский

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Григорий Дашевский (1964-2013) был филологом-классиком, литературным критиком, переводчиком, но прежде всего – поэтом. За три десятилетия он написал немного, однако для читателей современной поэзии каждое его стихотворение становилось событием. Несмотря на принципиальное неприятие Дашевским утешительной, терапевтической функции литературы, его стихи обладают спасительным качеством, они рассказывают об одиночестве человека и его общности с другими, находят новый язык для описания жизни в присутствии смерти.В книгу включены стихотворные произведения Дашевского из четырех составленных самим автором сборников и посмертно изданного собрания стихотворений и переводов.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Внимание!

Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Скажи мне нет, скажи мне да… - Григорий Михайлович Дашевский», после закрытия браузера.