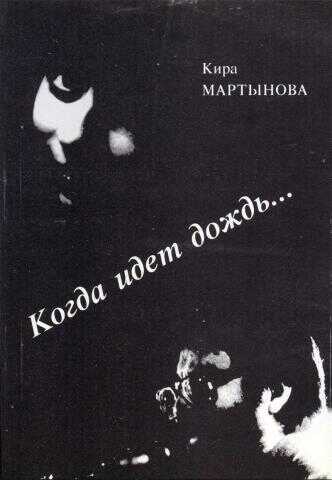

Книга Когда идет дождь… - Кира Самойловна Мартынова

- Жанр: Книги / Разная литература

- Автор: Кира Самойловна Мартынова

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Повесть "Когда идет дождь" о неповторимом чуде — просто человеческой жизни. Эльмира Бикбова-Шевчук… Незаурядная, талантливая личность. Она была женой известного в нашей стране и за рубежом поэта, композитора и певца Юрия Шевчука. Эльмира рано ушла из жизни. Ей было всего 24 года. Книга целиком оформлена ее рисунками. Письма, записи и собственные стихи Эльмиры выделены курсивом. Стихи поэтов, использованные в тексте, взяты из ее тетради.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Внимание!

Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Когда идет дождь… - Кира Самойловна Мартынова», после закрытия браузера.