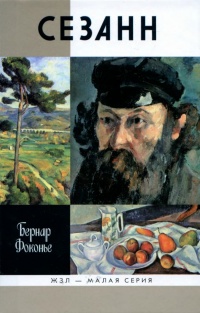

А когда наконец надо подвести итог – вот они, эти господа, тут как тут, в центре этого мира изображают душераздирающую безысходность и произносят во всеуслышание: il n’y a absolument rien, rien, rien [в этом абсолютно ничего нет, ничего, ничего]. Зато женщины кажутся себе такими красивыми, когда проходят мимо; они помнят свое отражение в зеркальной двери – только что, при входе, – помнят, что остались вполне им удовлетворены, и теперь, мысленно воссоздав тот образ, застывают на мгновение возле одного из тех трогательно условных портретов мадам Сезанн – не смотрят, но как будто изучают эту некрасивую живопись, полагая сравнение с ней исключительно лестным для себя{488}.

Рильке был очарован работой «Мадам Сезанн в полосатой юбке» (также известной как «Мадам Сезанн в красном кресле»). Невозможность любоваться ею впредь воспринималась им как утрата. «Сегодня закрывается Салон», – писал он жене.

Идя в последний раз оттуда домой, я уже хочу снова посмотреть какой-нибудь лиловый, или зеленый, или синий, который, мне кажется, я должен был бы лучше увидеть и запомнить. Я очень внимательно и неотступно смотрел на «Женщину в красном кресле», но уже не могу восстановить в своем воспоминании великолепную связь красок этой картины; так я забыл бы многозначное число, хотя повторял его себе, стараясь запомнить цифру за цифрой. Представление об этой картине осталось в моем сознании, я чувствую ее высокое значение даже во сне, оно у меня в крови, но слова, чтобы описать ее, проходят мимо, и я не могу поймать их. Писал ли я тебе о ней?

У стены землисто-зеленого цвета с редким синим узором (крест с выщербленной середкой) стоит низкое, обитое красной материей кресло; округлая спинка переходит в подлокотники, которые кончаются как пустой рукав безрукого. Сзади левого подлокотника со свисающей кистью ярчайшей киновари широкая сине-зеленая полоса панели; ей особенно звучно противостоит красный цвет. В этом красном кресле, которое само по себе уже личность, сидит женщина со сложенными руками, в платье в полоску; полоски даны очень легко, маленькими отдельными зелено-желтыми и желто-зелеными штришками; серо-голубая кофта завязана шелковым синим шарфом, отливающим зеленым. Эти близкие тона использованы и для легкой моделировки светлого лица. Даже коричневый цвет волос, гладко лежащих на голове, и ровный коричневый цвет глаз играют свою роль в окружающем. Как будто каждое отдельное место знает обо всем целом – такое оно принимает участие, приспосабливается к нему или противостоит ему, так заботится об общем равновесии и помогает устанавливать его. И вся картина удерживает в равновесии действительность. Это красное кресло (и это первое и единственное красное кресло в живописи) потому только красное, что оно объединяет целый строй цветовых сочетаний, которые, каковы бы они ни были сами по себе, своими выверенными отношениями выявляют и усиливают красный цвет. И выразительность еще усиливается тем, что красное кресло взято цветом очень сильно, а изображение женщины – легко, как будто написано на восковом слое. И все же цвет не перевешивает изображения, которое передано своими живописными эквивалентами так совершенно, что, несмотря на всю его убедительность, оно потеряло повседневность и весомость обыденной реальности, перейдя в бытие картины. Все стало… соотношением цветов между собой{489}.

Спустя почти столетие американская художница Элизабет Мюррей по-своему выразила восхищение другой картиной – «Мадам Сезанн в желтом кресле», также известной как «Мадам Сезанн в красном платье» (цв. ил. 34). «Поразительно, как он видит Ортанс и сколько всего можно сказать, глядя на этот холст», – призналась она критику Майклу Киммелману, когда они вместе стояли возле картины в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Для Мюррей это полотно – соединение страха и любви.

Она даже по-настоящему не сидит в этом кресле, и порой кажется, что веса в ней килограммов двести, или она вдруг превращается в полое платье с торчащими из него руками и головой. Невозможно сказать, стоит она или сидит – настолько неподвижна фигура, хоть и наклонена. Образ – воплощенная неопределенность, намеренное «несочетание» всего и вся. Взять, к примеру, руки: они здесь – и одновременно не отсюда. Они наделены формой и что-то держат: платок или, может, цветок – точно не знаю, но чем дольше на них смотришь, тем менее цельными они кажутся. На расстоянии можно подумать, что у них телесный оттенок, но когда приближаешься, они становятся множеством различных красок, вместе создающих абсолютно абстрактную конфигурацию. ‹…› Я имею в виду, что это сложный клубок: очевидно, что Ортанс смотрит на мужа – без презрения, но словно говорит: «Старый ты дурак». И все эти эмоции, экзистенциальный страх, переживания – на холсте{490}.