Тайни объявил, что заключенные, которые пойдут фотографироваться, должны побриться, одеться и ожидать своей очереди. Сфотографироваться захотели все обитатели блока Д, даже Скала. Фаррагат понял, что затея с новогодней елкой вполне удалась. Заключенные действительно заметно успокоились. Он подумал, что, наверное, человеку, который идет к электрическому стулу, было бы очень приятно поковырять в носу. Спокойно и даже весело они побрились, вымыли подмышки, оделись и сели ждать.

— Я хочу переброситься в картишки со Скалой, — сказал Рэнсом. — Хочу переброситься в картишки.

— Да он же не умеет играть в карты, — отозвался Тайни.

— Но все равно хочет поиграть, — заявил Рэнсом. — Глянь на него.

Скала улыбался и кивал головой, как он всегда делал, когда на него обращали внимание. Тайни отпер дверь в камеру Рэнсома, тот вытащил стул в коридор и сел напротив Скалы с колодой карт.

— Одну тебе, одну мне, — сказал он.

Петух прошелся по струнам и запел:

Двадцать восемь кружек стояло на столе,

И вдруг одна свалилась — свалилась и разбилась.

Осталось двадцать семь.

Двадцать семь кружек стояло на столе,

И вдруг одна упала — упала и пропала.

Осталось двадцать шесть.

Двадцать шесть кружек стояло на столе…

Тайни разозлился:

— Ты что, хочешь, чтобы сюда снова вломился Чисхолм со своей бандой придурков?

— Нет-нет, — сказал Петух. — Конечно, не хочу. Я хочу совсем другого. Знаешь, если б я состоял в комитете по рассмотрению жалоб, или как там он называется, то прежде всего убедил бы остальных сделать нормальную комнату для свиданий. Ну да, все говорят, у нас она гораздо лучше, чем в «Стене», но если б ко мне однажды пришла красивая цыпочка, я бы не хотел болтать с ней через стойку, как продавец в магазине. Нет, если бы ко мне пришла цыпочка…

— Ты сидишь здесь уже двенадцать лет, — воскликнул Тайни, — и к тебе ни разу никто не приходил. Ни разу за все эти двенадцать лет.

— Может, ко мне кто-то приходил, пока ты был в отпуске, — возразил Петух. — Может, ко мне приходили, пока тебе удаляли грыжу. Тебя тогда не было полтора месяца.

— Это было десять лет назад.

— Не важно. Так вот, если бы ко мне пришла цыпочка, я бы не хотел болтать с ней через стойку. Я бы хотел сесть с ней за нормальный стол с пепельницей и принести ей лимонаду.

— У нас есть автоматы с лимонадом.

— Да, но мне бы хотелось болтать с ней и пить лимонад за столом, Тайни. За столом. За стойкой слишком официально. Если б я смог поболтать со своей подружкой за столом, тогда я остался бы вполне доволен и не стал бы причинять кому-нибудь вред или поднимать бунт.

— За двенадцать лет к тебе никто не пришел. Значит, в мире нет никого, кто бы о тебе помнил. Даже родная мать тебя давно забыла. Так же как и все твои сестры, братья, тети, дяди, друзья, подружки — тебе не с кем болтать за столом. Ты не просто труп, ты гораздо хуже. Ты весь в дерьме. А трупы не срут.

Петух заплакал или сделал вид, что плачет; зарыдал — или сделал вид, что рыдает. Заключенные блока Д услышали всхлипывания взрослого мужчины, который спал на обгоревшем матрасе; татуировки, в которые он вкладывал все деньги, давно выцвели, жесткие волосы изрядно поредели и стали седыми, тело одрябло; с миром людей его связывала лишь гитара да жалкие воспоминания о том, как он когда-то отвечал: «Хорошо, сэр, я постараюсь»; его имени не знал никто, ни один человек из живущих на этой планете, и даже он сам называл себя Петухом Номер Два.

В час дня прозвучал сигнал к обеду. Заключенным снова приказали выстроиться в ряд на расстоянии десяти шагов друг от друга. Они зашагали по коридору мимо охранников, которые казались еще более напуганными, чем утром. На обед дали всего два бутерброда — один с сыром, другой просто с маргарином. На раздаче стоял незнакомый парень, который не собирался общаться с Фаррагатом. В начале четвертого, когда заключенные уже давно сидели в камерах, им приказали идти в учебный корпус, и они пошли — как обычно, на расстоянии десяти шагов друг от друга.

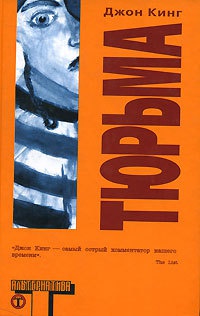

В учебном корпусе царило запустение. Власти значительно урезали бюджет, обеспокоившись тем, как бы излишки образования не оказали негативного влияния на преступников. В большинстве кабинетов отключили свет, и находиться там было жутковато. Слева они увидели кабинет машинописи, где стояло восемь огромных, старых и давно забытых агрегатов, собравших на себя тонну пыли. В кабинете музыки не осталось ни одного инструмента, но на доске до сих пор белели нотный стан, скрипичный ключ и пара восьмых. В темном кабинете истории, куда свет проникал только из коридора, Фаррагат умудрился прочесть на доске: «Новый империализм закончился в 1905 году, и вслед за ним начался…» Похоже, это написали лет десять, а то и двадцать назад. В последнем кабинете слева горел свет, там суетились люди. Через плечо Рэнсома и Бампо Фаррагат увидел два ярких прожектора, закрепленных на грубых штативах. Прожекторы направили на искусственную елку, увешанную игрушками и гирляндами. Под ней лежали коробки разного размера, умело завернутые в яркую бумагу и перевязанные красивыми лентами. Фаррагат с восхищением рассматривал елку, размышляя о том, с какой тщательностью и даже любовью ее украсили и расставили подарки. Он подумал, что сейчас до него снова донесутся людские крики, вой сирен и страшные звуки борьбы не на жизнь, а на смерть, — но ничего такого не услышал, все затмила искусственная елка с чудесными блестящими игрушками и несметными сокровищами цветной оберточной бумаги. Он представил, как в своей белоснежной рубашке стоит рядом с грудой ярких коробок, внутри которых лежат кашемировые свитера, шелковые сорочки, шапки из соболя, остроносые тапочки и перстни с крупными камнями, какие обычно носят мужчины. Он представил, до чего странной покажется жене и сыну цветная фотография, которую они вынут из конверта в холле Индиан-Хилла: ковер, стол, отражающаяся в зеркале ваза с розами и жена с сыном, разглядывающие человека, который заснят возле потрясающе красивой новогодней елки, — а ведь, по их мнению, он опозорил семью, запятнал честь близких — уродливое бельмо на глазу, проклятье!

В коридоре стоял длинный обшарпанный стол, на нем лежали анкеты, которые приказали заполнить, — наверняка их придумал служащий из какого-нибудь агентства. В анкете было написано, что фотограф отпечатает две фотографии: одну бесплатно отправят по тому адресу, который укажет заключенный. Адресат обязательно должен быть членом его семьи, при этом разрешалось послать фотографию гражданской семье или гомосексуальному партнеру. Второй снимок вместе с негативом оставят в Фальконере, и заключенный сможет сделать сколько угодно копий, но уже за свой счет. Фаррагат вывел печатными буквами: «Миссис Иезекиль Фаррагат. Индиан-Хилл. Саутуик, штат Коннектикут. 06998». Потом заполнил анкету для Скалы, которого, как оказалось, звали Серфино де Марко, а жил он в Бруклине. Наконец Фаррагат вошел в ярко освещенный кабинет с подарками и новогодней елкой.

Для холодных, бездушных людей Рождество — глупый, ненужный праздник, для всех остальных — одно из самых великих таинств. Фаррагат всегда видел за дурацкими песнопениями божественный свет и чудо рождения Христа — и даже здесь, в этот дождливый августовский день, он, как ни странно, ощутил настоящий дух Рождества. Намерения людей были чисты. Миссис Спингарн искренне любила своего сына и не хотела смириться с его внезапной и чудовищной кончиной. Охрана искренне боялась бунтов и смерти. Заключенные хотели хотя бы на миг почувствовать себя свободными. Фаррагат постарался отвлечься от странного спектакля и разглядеть кабинет. На стене висела пустая доска, над ней — алфавит, написанный спенсеровским шрифтом давным-давно. Буквы были изящными, с петельками, хвостиками, завитками и росчерками, а буква «t» похожа на акробата. Над алфавитом красовался американский флаг с сорока двумя звездами. Белые полосы потемнели от времени, и их цвет напоминал желтизну мочи. Не очень красиво, но именно таким был флаг, под которым Фаррагат в свое время шел в бой.