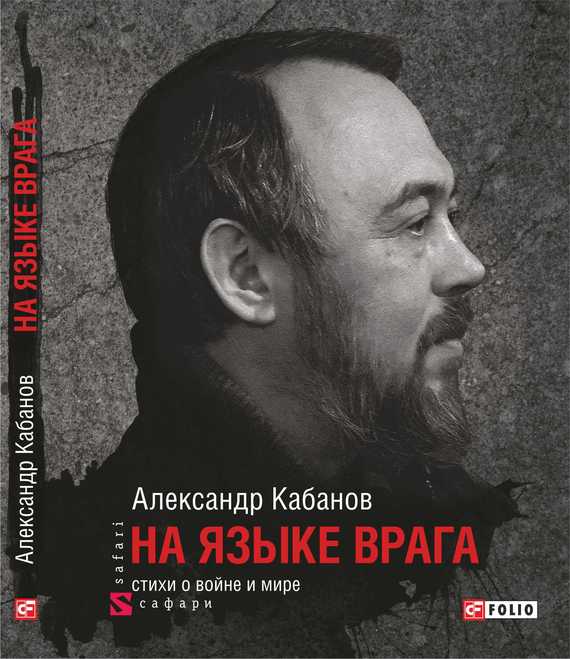

class="v">как лазер самодельный,

сработана как бред,

последний ад ужа.

Так, выдохнув, язык

выносит бред пословиц

на отмель словарей,

откованных, как Рим.

В полуживой крови

гуляет электролиз,

невыносимый хлам,

которым говорим.

Какой-то идиот

придумал идиомы,

не вынеся тягот,

под скрежет якорей,

чтоб вы мне про Фому,

а я вам — про Ерему.

Читатель рифмы ждет…

Возьми ее, нахал.

«Шаг в сторону — побег».

Смотри на вещи прямо:

Бретон сюрреалист,

а Пушкин был масон.

И ежели далай,

то непременно — лама,

а если уж «Союз»,

то значит — «Аполлон».

И если Брет, то Гарт,

Мария, то Ремарк,

а кум, то королю,

а лыжная, то база,

коленчатый, то вал,

архипелаг… здесь шаг

чуть в сторону, пардон,

мой ум зашел за разум.

Переделкино

Гальванопластика лесов.

Размешан воздух на ионы.

И переделкинские склоны

смешны, как внутренность часов.

На даче спят. Гуляет горький

холодный ветер. Пять часов.

У переезда на пригорке

с усов слетела стая сов.

Поднялся вихорь, степь дрогнула.

Непринужденна и светла,

выходит осень из загула,

и сад встает из-за стола.

Она в полях и огородах

разруху чинит и разбой

и в облаках перед народом

идет-бредет сама собой.

Льет дождь. Цепных не слышно псов

на штаб-квартире патриарха,

где в центре англицкого парка

стоит Венера. Без трусов.

Рыбачка Соня как-то в мае,

причалив к берегу баркас,

сказала Косте: — Все вас знают,

а я так вижу в первый раз…

Льет дождь. На темный тес ворот,

на сад, раздерганный и нервный,

на потемневшую фанерку

и надпись «Все ушли на фронт».

На даче сырость и бардак,

и сладкий запах керосина.

Льет дождь. На даче спят два сына,

допили водку и коньяк.

С крестов слетают кое-как

криволинейные вороны.

И днем, и ночью, как ученый,

по кругу ходит Пастернак.

Направо — белый лес, как бредень.

Налево — блок могильных плит.

И воет пес соседский, Федин,

и, бедный, на ветвях сидит.

И я там был, мед-пиво пил,

изображая смерть, не муку.

Но кто-то камень положил

в мою протянутую руку.

Играет ветер, бьется ставень,

а мачта гнется и скрипит.

А по ночам гуляет Сталин,

но вреден север для меня.

Репортаж из Гуниба

Гуниб — село и гора в Дагестане, последний оплот Шамиля, имама, предводителя горского освободительного движения, который после двадцатипятилетней войны, чтобы спасти народ от полного истребления, добровольно сдался здесь в плен фельдмаршалу князю Барятинскому. Петровск-Порт — современная Махачкала. Газават — священная война мусульман, айгешат — портвейн.

«Куда ведет тебя свободный ум».

И мой свободный ум из Порт-Петровска,

хотя я по природе тугодум,

привел меня к беседке шамилевской.

Вот камень. Здесь Барятинский сидел.

Нормальный камень, выкрашенный мелом.

История желает здесь пробела?

Так надо красным, красным был пробел.

Он что ли сам тогда его белил?

История и это умолчала.

Барятинский? Не помню, я не пил

с Барятинским. Не пью я с кем попало.

Доска над камнем, надпись, все путем.

Князь здесь сидел. Фельдмаршал.

Это ново. Но почему-то в надписи о том,

кто где стоял, не сказано ни слова.

Да, камень где Барятинский сидел…

Любил он сидя принимать (такое прощается)

плененных — масса дел.

Плененные, как самое простое,

сдаваться в плен предпочитали стоя,

наверно, чтоб не пачкаться о мел.

Один грузин (фамилию соврем,

поскольку он немножко знаменитый)

хотел сюда приехать с динамитом.

Вот было б весело, вот это был бы гром!

Конечно, если б парни всей земли

с хорошеньким фургоном автоматов,

да с газаватом, ой, да с айгешатом,

то русские сюда бы не прошли.

К чему я щас все это говорю?

К тому, что я претензии имею.

Нет, не к Толстому, этим не болею,

берите выше — к русскому царю.

Толстой, он что? Простой артиллерист:

прицел, наводка, бац — и попаданье:

Шамиль тиран, кошмарное созданье,

шпион английский и авантюрист.

А царь — он был рассеян и жесток.

И так же, как рассеянный жестоко

вместо перчатки на руку носок

натягивает, морщась, так жестоко

он на Россию и тянул Восток.

Его, наверно, раздражали пятна

на карте или нравился Дербент.

Это, конечно, маловероятно,

хотя по-человечески понятно:

оно приятно, все-таки Дербент!

— В Париже скучно, едемте в Дербент…

Или: — Как это дико, непонятно —

назначен

губернатором

в Дербент!

«На холмах Грузии лежит такая тьма…»

И. М.

На холмах Грузии лежит такая тьма,

что я боюсь, что я умру в Багеби.

Наверно, Богу мыслилась на небе

земля как пересыльная тюрьма.

Какая-то такая полумгла,

что чувствуется резкий запах стойла.

И кажется, уже разносят пойло,

но здесь вода от века не текла.

— Есть всюду жизнь, и здесь была своя.

Сказал поэт и укатил в Европу.

Сподобиться такому автостопу

уже не в состоянье даже я.