Книга Под знойным небом - Геннадий Андреевич Андреев

- Жанр: Книги / Классика

- Автор: Геннадий Андреевич Андреев

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

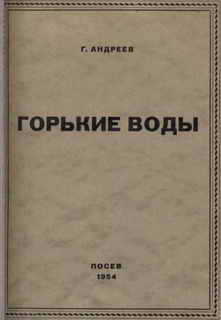

Г. Андреев это псевдоним Геннадия Андреевича Хомякова. Другой его псевдоним: Н. Отрадин — писатель, журналист, родился в 1906 году. В России в тридцатые годы сидел в лагере. Воевал. Попал в плен к немцам. Оказавшись в Германии, эмигрировал. Жил в Мюнхене, где работал на радиостанции «Свобода» Там же работал И. Чиннов, и они познакомились. С 1967 года Г. Андреев Хомяков поселился в США. Он писал прозу, в основном автобиографического характера. В 1950-м вышла повесть Г. Андреева «Соловецкие острова», потом очерки и рассказы «Горькие воды», повести «Трудные дороги», «Минометчики». Автобиографическая повесть «Трудные дороги» признавалась рецензентами одной из лучших вещей послевоенной эмигрантской прозы. В 1959 году Г. Андреев стал главным редактором альманаха «Мосты». В 1963 году прекратилось субсидирование альманаха, Г. Андреев все же продолжил издание на деньги сотрудников и других сочувствующих лиц до 1970 года. В 1975–1977 годах Г. Андреев был соредактором Романа Гуля в «Новом Журнале». Выйдя в отставку, поселился на берегу залива под Нью-Йорком и, по словам И. Чиннова, писал воспоминания.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Внимание!

Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Под знойным небом - Геннадий Андреевич Андреев», после закрытия браузера.