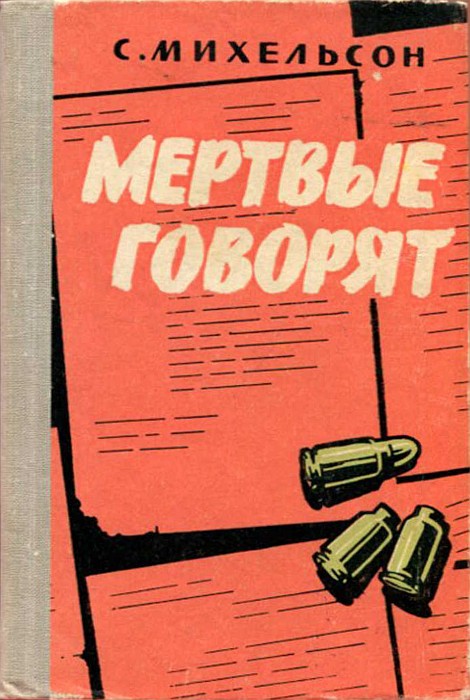

Книга Мертвые говорят... - Соломон Маркович Михельсон

- Жанр: Детективы / Военные / Классика

- Автор: Соломон Маркович Михельсон

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

В этой небольшой по размерам книжке рассказывается о тяжелом и благородном труде военного следователя в боевых условиях, о человеческом долге, о справедливости. Автор — полковник юстиции в отставке. В 1940 году окончил Военно-юридическую академию. В годы Отечественной войны — военный прокурор в соединениях действующей армии.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Внимание!

Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Мертвые говорят... - Соломон Маркович Михельсон», после закрытия браузера.