На язык просилось слово, которое, по мнению иных, родственно греческому «derma» [Покров, кожа (греч.)]. Во всяком случае, хорошо с ним рифмуется.

Мы с Жераром покинули старую гавань и углубились в лабиринт узких улочек, баров и ресторанчиков, в народе известный под названием «Чикаго». Местные мачо заглядывали сюда пропустить пару стаканчиков, разнести в щепу пару столиков – и все в округе знали, что нога полицейского не ступала здесь сроду. В «Чикаго» было до странности тихо – даже морячков и тех не было видно: или флотское начальство устроило им сегодня какой-нибудь праздник чищеных ботинок и они с самого утра готовились к этому архиважному событию?

Мы заползли в подвальчик, куда частенько наведывались во времена цветущей юности: обслуга и клиентура с тех пор сменились, а вот репутация заведения осталась прежней – более чем сомнительной. Мы сделали попытку растормошить прошлое, наперебой вспоминая тех, кто мелькал здесь во времена оны, однако надолго наших воспоминаний не хватило.

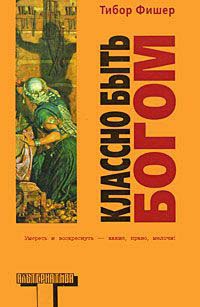

Труд жизни, пожалуйста

Взгляд Жерара упал на девицу-полукровку. Даже для портовой шлюхи выглядела она более чем неказисто: ни мордашки, ни обаяния, никаких проблесков ума – побрякушки и те отсутствовали. В глаза бросались ее сандалии и торчащие из них мозолистые грязные пальцы. Завидев нас, девица засмеялась – что отнюдь не прибавило ей привлекательности.

– Меня бы не порадовало, окажись я в ее шкуре, – пробормотал Жерар. – Или – я был в ее шкуре, и это не радовало меня. Нет: я бы не порадовался этому и меня это не радовало...

– Господи, что ты несешь?

– Я, знаешь ли, увидел себя со стороны... Покуда я искал этого плотника, мне начало казаться, что я влез в его шкуру. Может, качества, которыми я его наделял, – все это плавало на поверхности, но я чувствовал, что понимаю его. Тогда я задумался – не об этом ли толкуют люди, когда говорят, будто помнят: они были королем Артуром, пивоваром в Древнем Египте, каким-нибудь вождем зулусов... В общем, оно было здорово похоже на эти россказни – будто во мне присутствуют целые пласты чужой жизни. Я мог представить его жену... его работу... отпуск – но не мог представить его самого. Что-то сродни смутно припоминаемой, позабытой жизни, и все же его злобное мурло все время маячило в моем сознании – одновременно это был мой собственный лик.

Реакция Жерара на эти выкрутасы разума – следствие интоксикации последними истинами бытия или банальным алкоголем, – оказалась проста: не пора ли отбросить рассудок, как надоевшую игрушку, и будь что будет. Я кивал, размышляя о том, как же тяжело для нормальной психики обзавестись какими-нибудь стражами, чтобы они за ней приглядывали, а Жерар продолжал излагать мне свои догадки: среди множества версий насчет того, каковы личины души, ее роли, ни одна не подразумевала, будто существует одно-единственное сознание – не коллективное сознание, которое растекается, обволакивая все и вся, как джем на бриоши, а одна-единственная самосознающая сущность, которая мечется взад-вперед через множество столетий, путешествует по времени и одновременно по городам и весям, и это сознание есть своего рода «hapax legomenon» [Слово, встречающееся лишь один раз (греч)] – сущность, «не попавшая в сводки». Вот что таится в бездонном тунеле, образованном всеми нашими жизнями.

– Кутаясь в шкуру, ты стоишь во тьме доисторической пещеры во Франции и рисуешь мелком на стене, – на этих словах Жерар вылил в рот остатки «Зубровицы», – и тут кто-то размазывает по стенке твои мозги. Так ты катапультирован в Сан-Франциско, в шкуру одного из программистов, населяющих Силиконовую долину; потом, хотя ты всю жизнь был рьяным вегетарианцем, ты отдаешь концы и становишься охотником в Новой Гвинее, живущим в середине тринадцатого столетия от Рождества Христова. Потом свежуешь китов в небольшой деревушке на побережье Норвегии, на дворе – девятнадцатый век. А после сучишь дратву где-нибудь в Древнем Китае, прежде чем вернуться в ту же полуосвещенную пещеру и расплющить череп этому рисовальщику с мелком. Зло, которое ты причиняешь кому-то, ты причиняешь себе.

Тебе суждено повидать все, рассмотреть со всех возможных точек зрения. Ты почти перестаешь переживать по какому бы то ни было поводу, ибо, увидев голодающего ребенка, стучащего зубами от холода пенсионера, искалеченного войной солдата, ты знаешь, что с тобой все это уже было или еще будет. Такого рода откровение начисто отбивает охоту удивляться: тебе суждено изведать все в таких подробностях, что сама мысль об этом способна нагнать тоску на любого зануду бухгалтера. Ну, Эдди, брат мой – мой дантист, мой цветовод, – не тяни, выкладывай карты на стол. Что тебя сюда привело, а?

Всякий раз в подобных ситуациях я ловил себя на мысли: поди разберись, с кем ты имеешь дело – с неординарным мыслителем или же с человеком, судорожно цепляющимся за последние крупицы разума...

– Ну, – начал я, укрывшись за фразой, которая по праву могла бы войти в «Десятку излюбленных фраз Эдди Гроббса». – Я думаю написать книгу о конце нашего тысячелетия. – И тут я позволил себе раскрыться. Такое бывает, только когда мы говорим с самыми близкими людьми: – Я не знаю, что мне сказать!

– Эдди! Сказать можно столько... – вскинулся Жерар. Попробуйте-ка, коли ты француз и всю жизнь охотился за новинками философии, как диджей – за новым диском, не пуститься тут во все тяжкие. Кроме того (феномен поистине удивительный!), написание книги, над которой бьетесь не вы, а другой, кажется элементарной вещью.

– Наговорить можно с три короба, Эдди, – всегда! Возьми любую цивилизацию – и ты обнаружишь, в самой ее сердцевине, здоровенный сундук с надписью «об этом говорить не принято». Тебе же было плевать на общество, Эдди, так возьми и напиши о том, что в глубине души известно каждому, но только никто не решается произнести это вслух! Глава первая: Зачистка Греции. Мы видим упадок и вырождение – вырождение величайшей из культур в нацию третьеразрядных официантов и отвратительнейших бюрократов, оккупировавших столицу отвратного бюрократизма, Брюссель. В мире, где знания и культура имели бы хоть какую-нибудь ценность, мы бы стерли Грецию с лица земли и взялись бы за действительно важное дело – раскопки того, что погребено под ее руинами: следы Гомера, его утраченные рукописи!

Или вот взять Сандрин. – И Жерар кивком указал на все еще мозолившую нам глаза проститутку. – Четыре, пять, шесть детей, все – от разных отцов. Почему их столько? Да потому, что она и сама не знает, сколько ее отпрысков находится на обеспечении у государства. Работы у нее нет – согласно официальным данным; все дело в этом новейшем поветрии: готовности платить людям за то, что они ничего не делают; замечу только, что ее неофициальных заработков вполне хватает на наркотики и выпивку – она же все время под кайфом! – (Это описание неприятно меня задело – я увидел собственный портрет.) – Своих детей она созерцает разве что в зале суда: Сандрин, понимаешь ли, очень беспокоится, когда над ними устанавливают опеку. В этом отношении она – образцовая мать.

Сандрин в это время кокетничала с каким-то детиной, покусывающим ей шею. Детину, поведал мне Жерар, зовут Давид, это ее нынешний сожитель. Парочка, хихикая, обжималась в углу, словно слюнявые тинейджеры – кто бы подумал, что это шлюха и сутенер! Не хотел бы я быть на месте последнего.