— Больше никаких.

Но они не верили и ещё долго Брунгильду терроризировали. Искали оружие и взрывчатку в склепах, которые Брунгильда курировала, домой к ней приходили с дурацкими подозрениями и вопросами. Проверяли телефонные переговоры. Больше всего их заинтересовали женщины по всей Германии, которым она якобы звонила и назвонила на четыреста евро.

— Женщины? — удивилась Брунгильда и тут же поняла, что этот кобель звонил за её счёт всему своему гарему. — Ну сволочь, — сказала она вслух. — Ненавижу.

— Этого я ему никогда не забуду.

Забыла, конечно. Сердце-то у неё доброе. И рождена Брунгильда не для ненависти, а для любви. Для любви к кому угодно — к людоеду, антисемиту, диверсанту, а то и вовсе к Лопухнину. Извините за выражение.

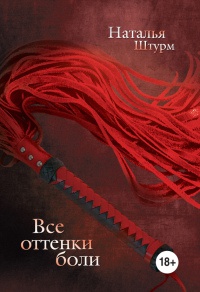

5. Русская любовь Брунгильды

Знала бы Брунгильда, что у неё с этим русским будет впоследствии столько разнообразных хлопот и такая с её стороны любовь, она бы им сразу пожертвовала. Ради светлого своего будущего. И лучше бы себе какого-нибудь вьетнамца подобрала непритязательного. А то и афрогерманца, на худой конец.

В нём, если разобраться, ничего такого и нет, в русском этом. Одна мечтательность. Бывало, смотрит он на Брунгильду, взглядом в грудь её идеальную упершись, и губами шевелит. Это означает, что о чём-то он грезит. Или, может быть, размышляет печально. И печаль его, конечно, светла.

Вот эта вот нежная печаль в его глазах и подвигла Брунгильду на тесный с ним контакт и связь, включающую в себя еженедельную любовь до поросячьего визга. Такой печали в глазах ни у вьетнамца, ни у негра, ни тем более у единокровного бюргера не найдёшь, сколько ни ищи. В них всё, что угодно найдёшь, только не печаль. А Брунгильде, перепробовавшей на своём коротком веку достаточное количество мужчин разных подвидов и семейств, хотелось чего-нибудь экзотически красивого. Русский же её был красив и экзотичен, как полубог. А не так, как Гансик. Такая экзотика, если откровенно, это уже лишнее. Зато с нынешним её мужчиной не стыдно из хорошего автомобиля на люди выйти, и в ресторан зайти — пива выпить с сосисками — тоже одно удовольствие. Да она и в театр с ним ездила, в оперу города Хемница, который при демократах числился Карл-Маркс-штадтом, центром тяжёлой промышленности и социалистического фигурного катания. И везде, даже в фойе оперы, на них люди приятно оглядывались. На неё — мужчины, а на русского — женщины. А как оглядывались в банях! Когда русский уговорил её устроить познавательный тур по немецким местам общего пользования. Брунгильда знала, что чертовски хороша собой и принимала мужские взгляды как должное, в смысле, как данность. А что до женского внимания к её русскому товарищу — поначалу это слегка раздражало и будило нездоровое желание показать средний палец руки или что-нибудь более значимое. А потом она сказала: «Смотрите, завидуйте, я с мужиком, какой вам и не снился», — и купила русскому на распродаже уценённый костюм от кутюр. В полоску. Чтобы легче было им гордиться. В некоторой, конечно, степени. Потому что русский, он всё же русский и есть. Русский и никакой другой. Хоть ты на него костюм надень, хоть в Европу впусти, хоть в любое другое приличное место на карте мира. С русского какой гамбургский спрос? Ну не знает он, что цивилизованные деловые люди любви традиционно посвящают пятницы — он каждый день с кем-нибудь перепихнуться норовит и каждый вечер. От вечного избытка чувств и безделья. И что дорогу положено на зелёный свет переходить, он не знает. Потому теперь и лежит в травматологическом отделении клиники, из мелких осколков собранный и скроенный заново. Лежит в гипсе безжизненно и не шевелится, Scheise. А Брунгильда его проведывает. Кстати, по пятницам. Хотя могла бы это время посвящать более интенсивным занятиям. И удовольствие от них получать более интенсивное. Могла бы, но не посвящает и не получает. И сама себе удивляется. Потому что мало ли на свете доступных мужчин? Тем более русских. Тот же хирург в клинике. Москвич, красавец, золотые руки, зарплата, как у президента, и фамилия, несмотря на русскость, человеческая и совсем немецкая: Дикман. А её на этом Лопухнине заклинило, как ненормальную. При том, что он и русский-то ненастоящий. Чего-то в нём подмешано там, от евреев вроде бы.

Другое дело, политически корректной Брунгильде это безразлично. Тем более после её романа с антисемитом покойным. Для неё, как и для всех других приличных людей Европы, Лопухнин — во всяком случае пока — русский. И каких-либо посторонних примесей в нём заметить днём с огнём невозможно. Какие примеси! Лопухнин, когда пришёл в себя, неоднократно прооперированный и загипсованный, он что сделал? Негнущимися губами. Он сиделке сказал:

— Слышь, — сказал, — сбегай за водкой. А то душа поёт.

Правда, сиделка вместо того, чтобы выполнить простейшую просьбу почти умирающего, никуда не побежала. А доложила лечащему врачу, что его подопечный пришёл успешно в себя и произнёс первые после клинической смерти слова.

Врач вместо того, чтобы на просьбу соотечественника по-людски откликнуться, вкатил ему какого-то снадобья внутривенно. Слава Богу, Лопухнин под его воздействием вырубился в результате. А то бы он сказал этому врачу-вредителю и этой сиделке. Хотя он и так сказал. От инъекции очнувшись.

— Если выходишь меня, — сказал он сиделке на её родном языке, — я тебя в знак благодарности два раза выебу.

Потом помолчал, провёл по треснутым в трёх местах губам языком и добавил по-русски:

— Хоть ты и крокодила страшной убойной силы.

Сиделка в ответ на его слова только оскалилась и в оскале произнесла:

— Alles klar, — и повторила: — Alles klar.

Или она не поняла смысла сказанного — при его произношении и состоянии здоровья это неудивительно, — или, наоборот, всё поняла, а оскал её означал улыбку надежды и мечты. И со временем оба свои обещания Лопухнин осуществил. Не дожидаясь выписки из больницы.

А после, в недалёком будущем, он обо всём об этом ещё и Брунгильде рассказал в красках. Хотя никто его не спрашивал и за язык не тянул. Брунгильда чуть со злости не лопнула и в ограждение не врезалась — он же, сволочь, в ВМW, на полном ходу, это рассказывал, когда по автобану они мчались на всех парусах. И Брунгильда потеряла лицо. Устроила искалеченному Лопухнину сцену ревности. То есть не то чтобы сцену… Она спокойно, вопреки всем правилам немецкого дорожного движения, остановила машину прямо на автобане и сказала одно слово:

— Raus! — Выходи, значит, на хрен.

— Куда? — не понял ничего Лопухнин и от неожиданности вышел.

А Брунгильда нажала ногой на педаль и рванула, и понеслась с головокружительной скоростью двести десять километров в час. Переломанного, не до конца сросшегося человека выкинула на скоростной трассе, где и остановка запрещена, даже по требованию. И, естественно, никто из немцев не остановился — раз запрещено. И Лопухнин, ссутулившись, шёл пешком, имея на обеих ногах в общей сложности восемь простых и пять осколочных переломов. А мимо него с рёвом неслись потоки страшных машин. И ни одна не посочувствовала. Правда, полицию кто-то на место события вызвал, и она, включив мигалку, Лопухнина подобрала. И по пути в участок всё допытывалась, как он оказался на дороге без авто. А Лопухнин отвечал им: