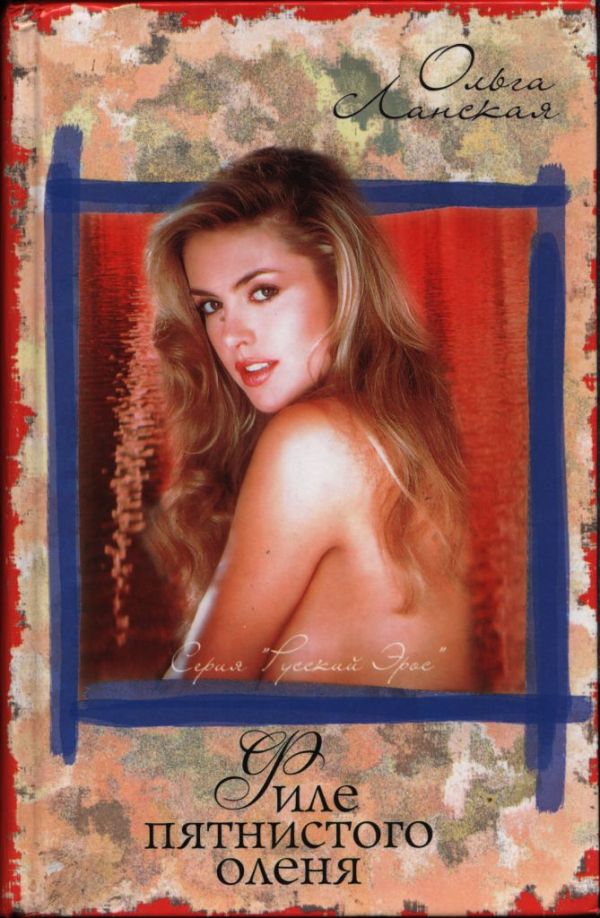

Книга Филе пятнистого оленя - Ольга Ланская

- Жанр: Книги / Эротика

- Автор: Ольга Ланская

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Красавица в норковом манто и наряде «от кутюр»… Холеная новорусская жена? О нет! Отчаянная искательница приключений, вся жизнь которой — погоня за острыми ощущениями и чувственными наслаждениями! Мужчины для нее — всего лишь случайные партнеры, способные доставить женщине минутное блаженство… Прошлое — череда пикантных эпизодов… Будущее сулит лишь НОВЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ!..

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Внимание!

Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Филе пятнистого оленя - Ольга Ланская», после закрытия браузера.