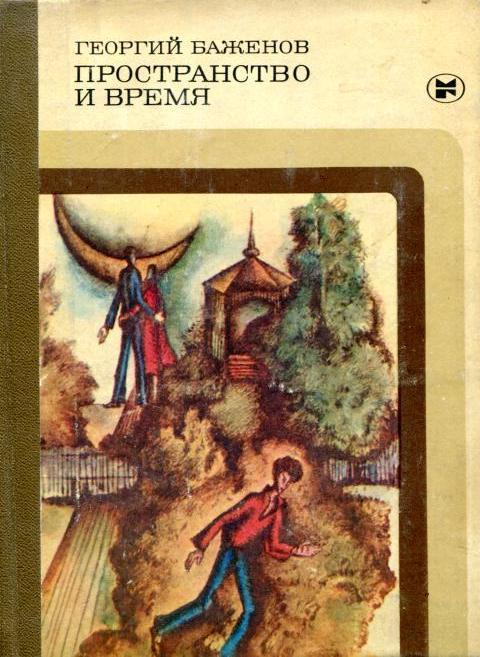

Книга Пространство и время - Георгий Викторович Баженов

- Жанр: Книги / Классика

- Автор: Георгий Викторович Баженов

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Сборник состоит из повестей и рассказов. Посвящен он главным образом молодым людям — жителям города и деревни. Это школьники, рабочие, молодые ученые. В новой повести «Свадьба» писатель ставит важную проблему — умение молодого человека вовремя осознать себя личностью, сопряженной с тем многообразным миром, который окружает нас, иначе может произойти духовная опустошенность, как это случилось с героиней повести.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Внимание!

Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Пространство и время - Георгий Викторович Баженов», после закрытия браузера.